大学受験は人生の大きな転換点であり、多くの受験生にとって重要な挑戦です。しかし、その準備をいつから始めるべきか、悩む学生も多いでしょう。

本記事では、受験勉強の最適な開始時期と学年別にやるべきことについて詳しく解説します。

早期スタートの利点から、直前期の追い込みまで、それぞれの時期に合わせた戦略を紹介し、受験生の皆さんが自信を持って試験に臨めるよう、実践的なアドバイスをお届けします。

- 大学受験勉強はいつから始めるべき?

- 最も理想的なのは高校1年生から

- 高校2年生の夏までには始めるべき

- 高校3年生からでも間に合う?

- 先輩たちの成功体験に学ぶ

- 志望校合格者の勉強開始時期と学習法

- 浪人経験者が語る「やっておけばよかった」こと

- 現役合格者の時間管理と精神的ケアの方法

- 【学年別】一般選抜に向けてやるべきこと

- 高校1年生:基礎固めと学習習慣の確立

- 高校2年生:受験を意識して本格的な学習を開始

- 高校3年生:実践演習と弱点克服

- 志望校レベル別の平均的な勉強時間

- 【学年別】学校推薦型選抜・総合型選抜に向けてやるべきこと

- 高校1年生:評定平均の確保

- 高校2年生:志望校研究と準備

- 高校3年生:出願準備と実践練習

- 志望校合格に近づく勉強スケジュールの作成方法

- ステップ1:現在の学力を正確に把握する

- ステップ2:志望校と目標点数を設定する

- ステップ3:苦手科目と得意科目を分析する

- ステップ4:目標と現在のレベルから逆算して学習計画を立てる

- 集中力の維持と時間管理のコツ

- 自分に合った学習スタイルの見つけ方

- 集中力を高める時間管理テクニック

- モチベーション維持のための小目標設定

- 自己管理が苦手な場合は塾に通おう

- 塾やオンライン学習サービスの選び方と活用法

- 塾・予備校の選び方と活用方法

- オンライン学習サービスの効果的な使い方

- さいごに

大学受験勉強はいつから始めるべき?

大学受験の準備開始に適した時期は、個人の状況や目標とする大学によって異なりますが、できるだけ早くから計画的に取り組むのが望ましいです。

最も理想的なのは高校1年生から

目標とする進路に進むためには、1年生のうちから大学受験を意識して勉強を始めておくのが理想です。

この時期に基礎学力を固めておくと、後の学年での学習がスムーズに進みやすくなります。

また、学校推薦型選抜での合格を目指す場合は1年生の1学期からの成績が反映されるため、早くから良い成績を取っておくと有利になります。

高校2年生の夏までには始めるべき

一般的に、2年生の夏までに勉強を開始すべきといわれています。

その理由は、2年生の夏になると多くの生徒が勉強に力を入れ始め、塾に通っていなかった生徒も夏期講習を利用して学力を伸ばすためです。

夏休みの過ごし方が、2学期以降の成績を大きく左右するので、後悔のない夏休みを過ごしましょう。

高校3年生からでも間に合う?

3年生になってから本格的に受験勉強を始めても、志望校によっては間に合わないわけではありません。志望校対策に絞り、時間を効率よく使うことで合格することも可能です。

スタートが遅れた場合は、塾に通い、専門家のアドバイスを受けながら対策するのもおすすめです。

関連記事:【高校生向け】人気のある学習塾を比較!費用の相場やメリットとは

関連記事:高校生向けおすすめ個別指導塾7選!集団塾より通いやすいメリットとは?

先輩たちの成功体験に学ぶ

大学受験勉強を本格的に始める前に、先輩の体験談から学びましょう。実際に大学受験を経験した先輩の体験から、「先に知っておきたかった」「早くから取り組めばよかった」という声の多いものをピックアップして紹介します。

- 英単語だけでもやっておけばよかった

- 自習室を確保しとけばよかった

- 得意科目を作っておけばよかった

出典:武田塾箕面校ブログ

志望校合格者の勉強開始時期と学習法

難関大学の合格者は比較的早くから勉強を開始する傾向があり、7割以上※が2年生までには始めています。

※出典:TOSHIN TIMES 合格発表直後アンケート調査速報

そして、経験者が口を揃えて言うのが、基礎学習の重要性です。習った内容を単に暗記するのではなく、意味や原理を正しく理解して自分のものにすることで、応用力の土台になります。

参考記事:四谷学院公式サイト 難関大に合格した先輩たちのオススメの勉強法

浪人経験者が語る「やっておけばよかった」こと

浪人経験者からは、現役時の勉強に関して多くの反省点や後悔が共有されています。中でも特に多いのが、勉強の開始時期が遅かった・勉強量が足りなかったという声です。

3年間は長いようであっという間です。ぜひ1年生のうちから受験を見据えてコツコツと勉強を進めていきましょう。

参考記事:浪人生のよくある後悔まとめ。浪人を経験した先輩から学ぼう。

現役合格者の時間管理と精神的ケアの方法

現役合格者は、以下のように時間管理を行って合格をつかみ取っています。

- 優先順位を決めて学習を進める

- 部活動との両立のために、空いた時間を無駄にせず活用する

現役生は学校や部活があって時間が限られるため、時間を上手に活用できることも合格のための大事な要素です。無理なく継続できる学習計画を立て、それを実行することで合格につなげています。

また、不安があれば先生や家族に相談し、抱え込まないようにしていたという声もありました。

参考記事:TOSHIN TIMES 高2生必見!高2の1月 一年前の共通テスト完成度で合格率がここまで違う!

参考記事:河合塾マナビス 大学受験勉強法 カギはスケジュール立てにアリ!効率化できる鉄板の方法

【学年別】一般選抜に向けてやるべきこと

ここからは、学年ごとに実際の受験勉強スケジュールを紹介します。前提として、難関大学や上位校を目指す場合は、学校のカリキュラムを確認しておきましょう。

進学校や塾では、1〜2年生の間に3年生で習う範囲まで終わらせ、3年生からは入試対策に入ります。

自分の通う学校の授業ペースが上記より遅い場合、学校の進度に合わせていたら間に合わないので、塾に通うことを検討しましょう。

高校1年生:基礎固めと学習習慣の確立

基礎固めと学習習慣の確立が、1年生の最重要課題です。特に英語・数学を重点的に学習しましょう。また、この時期から毎日の学習時間を記録し、習慣化を図るのも良い方法です。

高校2年生:受験を意識して本格的な学習を開始

2年生では、受験に向けて基礎固めを徹底します。模試を定期的に受験して自分の順位を知るとともに、弱点を把握して対策します。

共通テストやセンター試験の過去問は、基礎がきちんとできているかのチェックに最適です。時間配分も意識しながら、試験本番の気持ちで取り組んでいきましょう。

高校3年生:実践演習と弱点克服

3年生になると、塾では入試レベルの応用問題や過去問演習が始まり、また部活の引退もあるため勉強時間が増えます。3年生では国立2次試験・私立一般試験の過去問を中心に取り組んでいきましょう。

模試の合格判定や分析データを参考にして、弱点の克服を徹底していきます。苦手な範囲は、理解があやふやになっているところまで戻って復習するのが近道です。

志望校レベル別の平均的な勉強時間

志望校レベル別の一般的な勉強時間を表にしました。あくまで目安ですので、これだけの時間勉強すればいいというものではありません。自身の学力と志望校のレベル差を考慮して勉強計画を立てましょう。

| 1年生 | 2年生 | 3年生 | |

| 難関国公立大学志望の場合(東京一工、旧帝大など) | 平日:2時間以上 休日:3時間以上 | 平日:2時間以上 休日:3時間以上 | 平日:6時間以上 休日:10時間以上 |

| 難関私立大学志望の場合(早慶上理、GMARCHなど) | 平日:2時間 休日:3時間 | 平日:2〜3時間 休日:4時間以上 | 平日:5時間以上 休日:8〜10時間 |

| 地方国公立大学、中堅私立大学志望の場合 | 平日:1〜2時間 休日:2時間 | 平日:2時間以上 休日:4時間以上 | 平日:4〜5時間 休日:6〜8時間 |

【学年別】学校推薦型選抜・総合型選抜に向けてやるべきこと

学校推薦型選抜や総合型選抜での志望校合格を目指す生徒は、1年生のうちから対策を始めています。「早くからやっておくべきだった」と後悔することのないよう、徹底して対策をしましょう。

高校1年生:評定平均の確保

学校推薦型選抜で推薦を受けられるかどうかは、学校の成績によって決まります。推薦を目指すなら、定期テスト対策を最優先しましょう。

学校の授業に積極的に取り組み、課題は必ず期限内に提出し、小テストにも力を入れて常に成績上位を目指します。

高校2年生:志望校研究と準備

2年生では、学校の成績を維持しながら、小論文対策や面接練習を始めます。ただし、必ずしも推薦を受けられるとは限らないので、一般受験の対策も並行して進めましょう。

高校3年生:出願準備と実践練習

3年生になると、志望理由書の作成、面接練習、小論文対策を本格化させると同時に、一般選抜入試も視野に入れて勉強する必要があるため、迷いが出てくるかもしれません。

優先順位や勉強内容について分からなくなったり、不安が生じたりした場合は、学校や塾の先生に相談してみることをおすすめします。

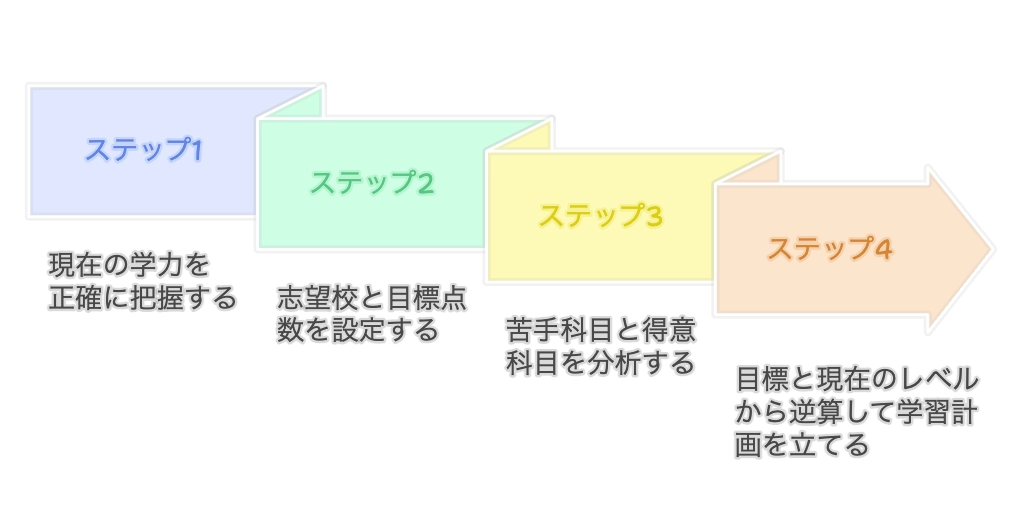

志望校合格に近づく勉強スケジュールの作成方法

志望校に合格するために、自分の実力と合格圏にどの程度乖離があるかを把握し、どのようにしてその差を埋めるかを考え学習計画を立てましょう。

合格するために何をすべきなのか、4つのステップに分けて解説します。

ステップ1:現在の学力を正確に把握する

まずは、模試の結果分析から、自分の実力を正確に把握します。複数回の模試の結果を分析し、順位が上がっているのか、下がっているのかなどの傾向も見ておきましょう。

多くの高3生が受験する主な模試は、以下の通りです。

| 主催 | 模試 |

| ベネッセ(難易度:低) | 進研模試 |

| 河合塾(難易度:中) | 全統共通テスト模試 入試オープン |

| 駿台予備校(難易度:高) | 駿台全国模試駿台atama+共通テスト模試 入試実践模試 |

| 東進ハイスクール(難易度:中〜高) | 早慶上理・難関国公立大模試 全国有名国公私大模試本番レベル模試 |

ステップ2:志望校と目標点数を設定する

次に、志望校と目標点数を決めます。志望校は、挑戦校、実力相応校、安全校に分けて組むのが一般的です。志望校を決めたら、次の模試での目標点数を決めます。

ステップ3:苦手科目と得意科目を分析する

目標点数を決めたら、各科目や単元の中から苦手分野と得意分野を探し、どこから対策を立てるかを検討しましょう。苦手分野は伸びしろが大きいので、苦手分野を優先的に対策するのがおすすめです。

得意分野では、ケアレスミスを起こさないよう、時間に余裕をもって解けるレベルまで高めていくとよいでしょう。

なお、現役生向けの模試の場合、夏までの実施回では未習範囲は除外されることもあるので注意しましょう。

ステップ4:目標と現在のレベルから逆算して学習計画を立てる

次の模試の目標点数を決め、現在の実力との差を埋めるためには何をすれば良いのかを考え、学習計画を立てます。

たとえば基礎問題で落としている場合、基礎を完璧にするだけで10点くらい上がることもよくあるので、どこを集中的に勉強すると効率がいいか分析してみましょう。

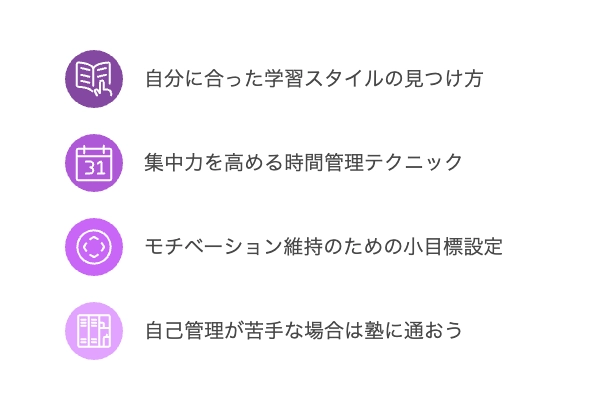

集中力の維持と時間管理のコツ

長い受験生活の中で、集中力を保って勉強し続けるのは簡単ではないかもしれません。そこで、集中力を維持し、時間管理をしながら勉強するためのコツを紹介します。

自分に合った学習スタイルの見つけ方

モチベーションを維持し、集中力を保って勉強を続けるために、自分に合った学習スタイルを見つけましょう。

静かな環境と少しの騒音がある環境のどちらが集中できるか、長時間集中型か短時間集中型かなど、自分の特性を理解し、それに合わせた学習環境を整えると勉強を続けやすくなります。

集中力を高める時間管理テクニック

集中力を高める方法は、いろいろあります。たとえば、25分勉強して5分休憩する「ポモドーロ・テクニック」などは有名です。

自分が集中しやすい時間を探し、それに合わせてスケジュールを立てると良いでしょう。

モチベーション維持のための小目標設定

モチベーションを保つためには、スモールステップで進めていくと良いと言われています。

大きな目標を達成するための小さな目標を立て、それを一つひとつ達成しながら大目標に近づいていくというものです。自分の現状把握もしやすいため、長期にわたる受験勉強に向いている方法です。

自己管理が苦手な場合は塾に通おう

自己管理が難しい場合は、塾に通って塾のペースで勉強するのも一つの選択肢としておすすめです。

塾やオンライン学習サービスの選び方と活用法

最後に、これから塾やオンライン学習サービスへの入会を検討している方に、選び方で迷ったときの判断基準や上手な活用法を紹介します。

塾・予備校の選び方と活用方法

塾や予備校を選ぶ際には、自分の目標や学習スタイルに合っているかどうかを検討しましょう。たとえば、集団指導塾か個別指導塾か、対面授業かオンライン授業かなどの選択肢があります。

集団指導塾の場合は、一緒に学ぶ生徒の雰囲気が合うかどうか、個別指導塾の場合は、講師との相性が合うかどうかも、事前に確認しておきたいポイントです。

関連記事:【高校生必見】いつから塾に通うべき?ベストなタイミングと塾選びのポイントを徹底解説!

関連記事:【完全ガイド】予備校とは? 塾との違いや選び方、費用・奨学金制度まで徹底解説!

オンライン学習サービスの効果的な使い方

オンライン学習サービスは、自宅で自分のペースで学べるため、行きたい塾が近隣にない場合や、部活動や習い事があって塾に通えない場合におすすめです。

ただし、自分一人で進めなければならないので、自己管理ができるかどうかをよく考えて決めましょう。学習内容が志望校のレベルに合っているかどうかも細かくチェックしておきましょう。

オンライン塾にはさまざまなタイプがあります。学年別・志望校別などより幅広く比較してみたい方は、高校生におすすめのオンライン塾27選の記事も参考にしてください。

さいごに

大学受験の準備は、早く始めるほど合格に近づきやすくなります。自分の現状を正確に把握し、目標に向けて計画的に学習を進めていきましょう。

塾シル!は、目的や条件に合わせた学習塾を探せる学習塾検索サイトです。塾選びに、ぜひご活用ください。

※本記事に掲載している情報は記事執筆時点のものです。料金・キャンペーンなどの最新情報は各教室にお問い合わせください。

とは?知っておきたい基礎知識と準備のポイント-300x201.jpg)