- 塾選びで失敗しないための7つの基本ポイント

- 小学生・中学生・高校生別の塾選びと注意点

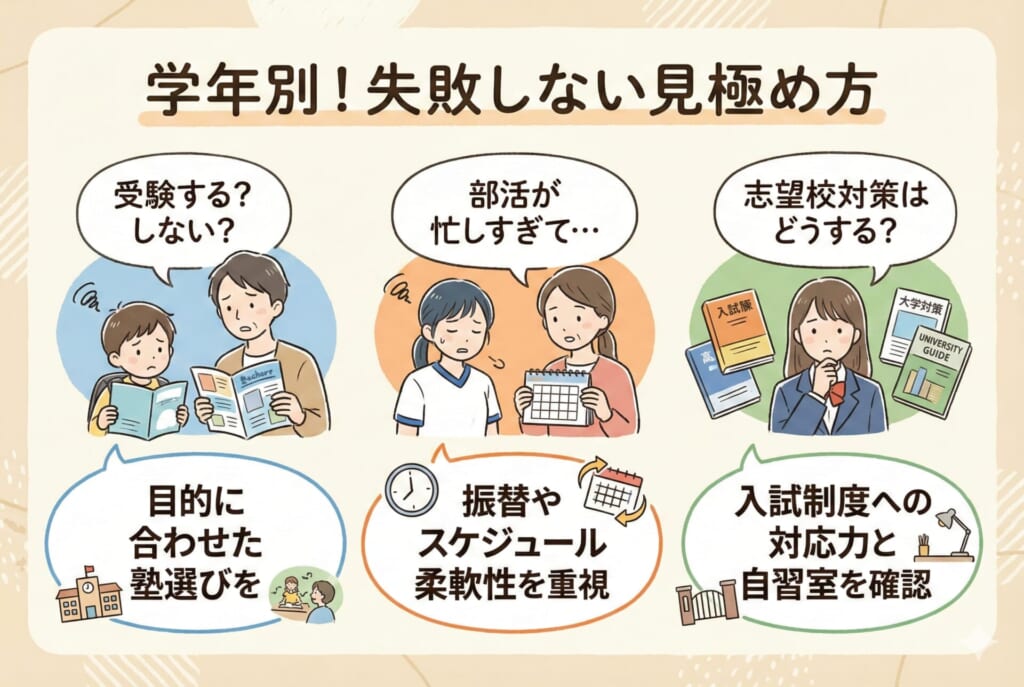

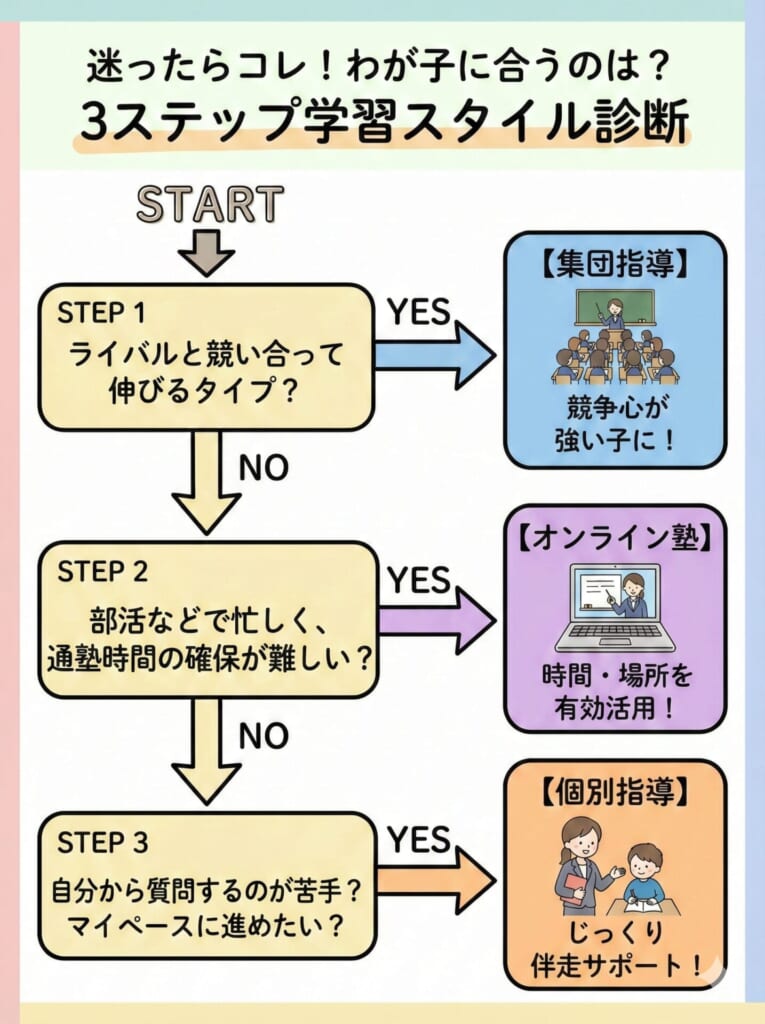

- 集団指導・個別指導・オンライン塾の特徴と向いているタイプ

- 塾見学から体験授業まで、実践的な塾選びのコツ

子どもの学力向上と将来の進路を左右する塾選び。しかし、数多くある学習塾の中から我が子に最適な塾を見つけるのは簡単ではありません。「塾選びはどうやって進めればいいの?」「どの塾がいいのかわからない」そんな保護者の悩みに応えるため、失敗しない塾選びのポイントをわかりやすく解説します。 小学生・中学生・高校生の学年別の選び方、費用の見極め方、見学時の確認内容まで、実践的な塾選びのポイントをお伝えします。

- 塾はどこがいい?塾選びで押さえたい7つの基本ポイント

- まずは通塾目的を明確にする

- 講師の指導力と相性を見極める

- 学習に集中できる環境かを確認する

- 面談や振替などの支援体制を確認する

- 通いやすさと安全性を確認する

- 合格実績で確認すべき数字

- 年間費用を踏まえて考える

- 学年別に見る塾選びのポイント

- 小学生の塾選び:目的別に選び方を変える

- 中学生の塾選び:部活動との両立と内申点対策

- 高校生の塾選び:自律性と大学受験対策

- 学年共通の注意点:注意したい塾選びの失敗パターン

- 集団・個別・オンラインの違いと選び方のポイント

- 集団指導の特徴と確認ポイント

- 個別指導の特徴と確認ポイント

- オンラインの特徴と確認ポイント

- 子どもの特性に合う授業形式を見極める

- 塾にかかる費用と費用対効果の考え方

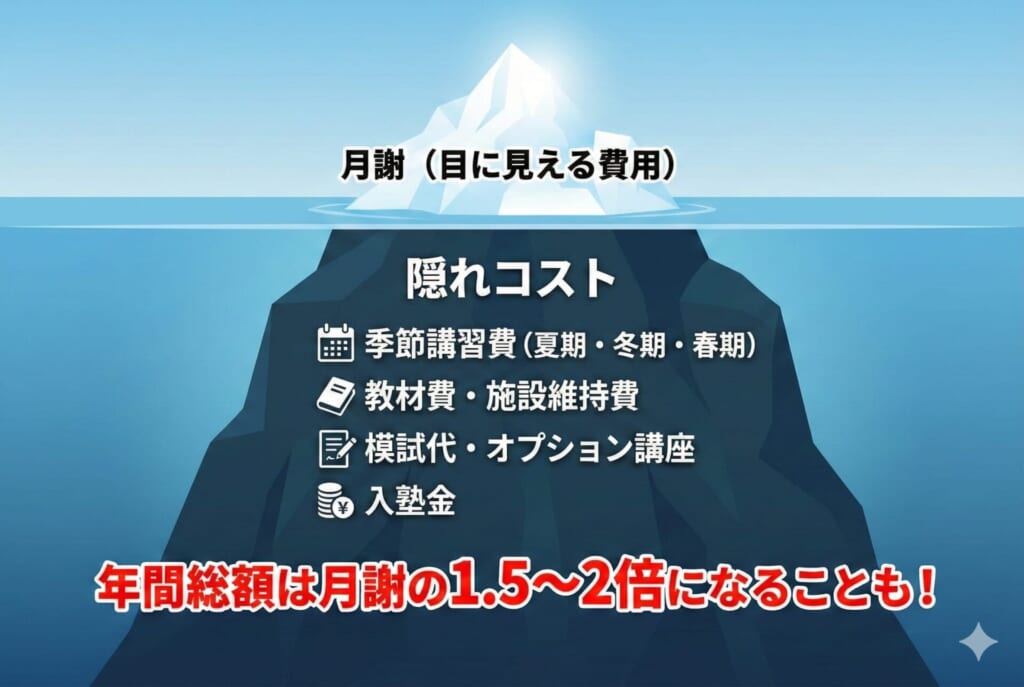

- 月謝以外にかかる費用を確認する

- 中学3年生の費用増加を見込んでおく

- 家計と学習効果のバランスを考える

- 塾見学と体験授業の効果的な活用法

- 見学を有効活用する事前準備

- 学習環境を見学で確認する

- 講師面談で確認したい質問例

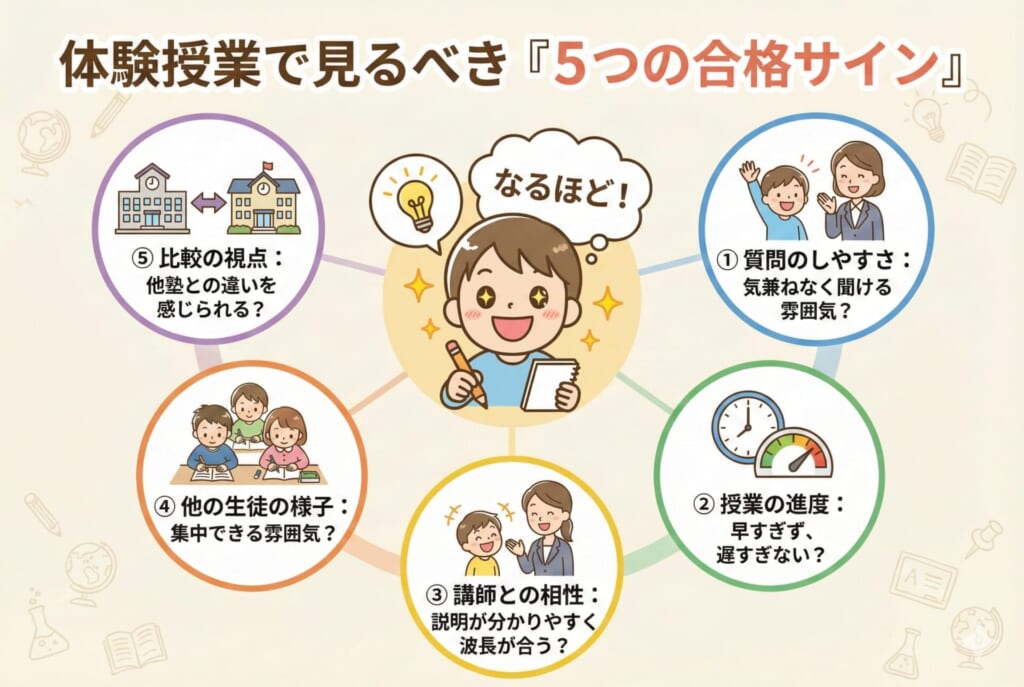

- 体験授業を判断材料にするコツ

- 複数の塾を比較するときの整理法

- よくある失敗から学ぶ塾選びの注意点

- ミスマッチ型:指導方針のズレによる失敗

- コスト型:費用が想定より増える失敗

- 運用型:通塾後に起こりやすい困りごと

- 変化する塾選びのポイントとトレンド

- 個別最適化につながる学習ツール

- 安全・安心機能の充実度

- 進路サポートパートナーとしての役割

- まとめ:わが子に合う塾を選ぶためのポイントを整理

塾はどこがいい?塾選びで押さえたい7つの基本ポイント

塾選びで最も重要なのは、「なぜ塾に通うのか」という目的を明確にした上で、客観的な基準に基づいた選択をすることです。「なんとなく良さそう」「友人の勧めだから」といった理由だけで塾を決めると、後で「思っていたのと違った」と感じてしまうことがあります。成功する塾選びのポイントは、通塾目的や講師の質、費用対効果など、具体的な判断基準を持つことです。ここでは、学習塾の選び方として押さえておくべき7つの基本ポイントを、具体的なチェック方法とともに解説します。

まずは通塾目的を明確にする

塾選びでまず大切なのは、通塾目的を明確にすることです。「学習習慣の定着」「苦手科目の克服」「受験対策」「内申点アップ」など、目的によって最適な塾のタイプは大きく異なります。

例えば、学習習慣の定着が目的なら、宿題管理や学習計画のサポートが充実した塾を選ぶのがおすすめです。一方、難関校受験が目標なら、高度な受験指導実績と専門的なカリキュラムを持つ塾が適しています。

目的を明確にする際は、お子さん本人の意見も必ず聞きましょう。保護者の期待と子どもの現実にギャップがあると、塾に通っても効果が上がりにくくなる場合もあります。

講師の指導力と相性を見極める

講師の質は、塾選びにおける最重要要素の一つです。学歴や経歴だけでなく、指導力やコミュニケーション能力を総合的に判断することが大切です。

見学時には、講師が生徒の質問にどう対応しているか、説明の仕方は分かりやすいか、生徒との距離感は適切かを観察しましょう。また、講師の離職率も重要な指標です。頻繁に講師が変わる塾は、労働環境や指導方針に課題がある可能性があります。

学習に集中できる環境かを確認する

見落とされがちですが、教室環境は学習の集中度や通塾の継続に直結する重要な判断材料です。教室が清潔で整理整頓されているか、照明や換気が適切かといった基本的な点は、塾の運営姿勢を映す部分でもあります。見学時には、教室の広さが生徒数に対して無理のない範囲か、席の間隔や動線に窮屈さがないかも確認しておきましょう。

特にチェックしたいのが自習室の環境です。自習室は「授業以外の学習時間」を支える場所なので、静かに集中できる雰囲気があるか、利用ルールが明確に運用されているかを見ておくと安心です。また、質問対応の仕組み(質問できる時間帯や講師の待機状況)が整っているかも、学習効率に影響します。

あわせて、安全面の配慮も確認しておきたいポイントです。防犯カメラや入退室管理などの仕組みがあるか、夜間の通塾でも安心できる導線になっているかを含めて、総合的に判断しましょう。

面談や振替などの支援体制を確認する

授業以外のサポート体制も、塾を選ぶ際の重要なポイントです。定期的な保護者面談、学習相談、進路指導など、総合的な支援体制が整っているかを確認しましょう。

欠席時の振替授業や補習制度があるかも重要な確認事項です。また、お子さんの学習状況や課題について、保護者と定期的に情報共有できる連絡体制が整っているかもチェックしましょう。

学習面だけでなく、モチベーション管理やメンタルケアなど、お子さんを多角的にサポートする体制があるかどうかも見極めのポイントです。

振替制度は塾ごとに運用ルールが大きく異なります。制度の違いや確認ポイントについては、塾の振替制度を詳しく解説した記事で整理しています。

通いやすさと安全性を確認する

立地条件は、塾通いの継続性を大きく左右します。自宅や学校からの距離、交通手段、周辺環境の安全性を総合的に判断しましょう。

通塾時間は片道30分以内が理想的です。それ以上かかると、移動だけで疲れてしまい、学習効果が下がる可能性があります。また、夜間の帰宅時の安全性も重要な検討事項です。

部活動との両立を考える場合は、授業開始時間の柔軟性も確認ポイントです。

合格実績で確認すべき数字

塾探し方で多くの保護者が重視する合格実績ですが、数字だけで判断するのは避けたいところです。全体の合格者数だけでなく、その校舎の実績、お子さんの志望校への合格率、在籍生徒数に対する合格率を確認しましょう。

また、合格実績は過去3年程度の推移を見ることで、塾の指導力の安定性を判断できます。一時的な好成績ではなく、継続的な実績があるかを重視してください。

年間費用を踏まえて考える

塾選びで欠かせないのが、費用対効果の検討です。月謝だけでなく、入塾金、教材費、季節講習費、模試代などを含めた年間総額を把握しましょう。

受験学年になると、通常授業に加えて特別講習や模試の回数が増え、費用が大幅に上昇する傾向があります。事前に年間の費用計画を立て、家計に無理のない範囲で塾を選ぶことが重要です。

費用対効果を判断する際は、単純な料金比較ではなく、指導内容、サポート体制、合格実績などを総合的に評価し、投資に見合う価値があるかを検討することが大切です。

塾選びは一度に全てを完璧に判断する必要はありません。まずは上記の7つのポイントを基準に候補を絞り込み、体験授業や面談を通じて段階的に判断していくことが成功の秘訣です。焦らず、お子さんと一緒に最適な学習環境を見つけていきましょう。

学年別に見る塾選びのポイント

学年によって学習の目的や課題は大きく異なるため、塾選びのポイントも変わってきます。小学生は基礎学力の定着と学習習慣の確立、中学生は部活動との両立と内申点対策、高校生は自律的な学習と大学受験対策が主なポイントとなります。それぞれの成長段階に応じた適切な塾選び基準を理解することで、お子さんの学年に最適な学習環境を提供できます。ここでは、各学年で重視すべき塾選びのポイントと、よくある失敗パターンを解説します。

小学生の塾選び:目的別に選び方を変える

小学生の塾選びでは、中学受験を目指すかどうかで選び方が大きく変わります。中学受験組の場合、小学4年生頃から本格的な受験対策が必要となるため、志望校の出題傾向に精通した塾を選ぶことが重要です。一方、公立中学進学組は学習習慣の定着と基礎学力の向上に重点を置いた塾選びが適しています。

以下の表で、目的別に適した塾のタイプを確認しましょう。

| 目的 | 重視すべきポイント | 適した塾のタイプ |

|---|---|---|

| 中学受験対策 | ・志望校の出題傾向への対応・合格実績・お子さんの性格に合った指導スタイル ・メンタルケア体制 | ・競争環境を好む子:大手進学塾の集団指導 ・マイペースな子:少人数制や個別指導 |

| 学習習慣の定着(公立進学) | ・学校の授業内容の理解・宿題管理や学習計画のサポート ・勉強への前向きな姿勢づくり | ・基礎学力重視の個別指導塾 ・少人数制の地域密着型塾 |

小学生の場合、「いつから塾に通うべきか」で迷うご家庭も少なくありません。目的別に適した入塾時期や考え方については、小学生はいつから塾に通うべきかを解説した記事で詳しく整理しています。

中学受験を視野に入れている場合は、指導実績や特徴を比較した中学受験向けおすすめ塾のまとめ記事もあわせて確認しておくと安心です。

中学生の塾選び:部活動との両立と内申点対策

中学生の塾選びで最も重要なのは、部活動との両立です。多くの中学生が部活動に参加しているため、通塾時間や授業スケジュールの柔軟性を重視することが大切です。また、高校受験では内申点が重要な要素となるため、定期テスト対策に力を入れている塾を選ぶことも欠かせません。さらに、中学生は思春期の真っ只中にあるため、講師との相性が学習意欲に大きく影響します。

以下の表で、確認すべき項目を整理しました。

| チェック項目 | 重視すべきポイント | 具体的な確認方法 |

|---|---|---|

| 部活動との両立 | ・授業スケジュールの柔軟性・振替授業の制度 ・通塾時間の適切さ | ・部活動で疲れた状態でも集中できる環境か確認 ・同じ部活の先輩の通塾状況を聞く |

| 内申点対策 | ・定期テスト対策の充実度・学校別の出題傾向の把握 ・テスト前の特別対策 | ・テスト2週間前からの対策実施状況 ・学校別の出題傾向を把握している塾が理想的 |

| 講師との相性 | ・質問しやすい雰囲気・生徒一人ひとりへの理解 ・思春期への配慮 | ・体験授業でお子さんの反応を確認 ・講師が生徒の状況を把握しているか観察 |

中学生で個別指導塾を検討している場合は、料金や失敗事例も含めて整理した中学生向け個別指導塾の選び方ガイドも参考になります。

高校生の塾選び:自律性と大学受験対策

高校生の塾選びでは、自律性を重視した選択が求められます。高校生は自分の進路について具体的に考える時期であり、塾に依存するのではなく、自主的な学習習慣を身につけることも重要です。また、一般入試、学校推薦型選抜、総合型選抜(旧AO入試)など、多様化する入試制度への対応力も確認が必要です。個別指導を検討する場合は、高額な費用に見合う効果が得られるか慎重に判断しましょう。

以下の表で、確認すべき項目を整理しました。

| チェック項目 | 重視すべきポイント | 具体的な確認方法 |

|---|---|---|

| 自立学習のサポート | ・自習室の環境・質問対応の充実度 ・学習計画の立案支援 | ・塾に依存せず自主的に学習できる環境か確認 ・自習時の質問体制をチェック |

| 入試制度への対応 | ・一般入試対策・学校推薦型選抜 ・総合型選抜(旧AO入試) | ・小論文指導、面接対策の有無 ・志望理由書添削のサポート体制を確認 |

| 個別指導の判断 | ・明確な目的設定・効果測定の仕組み ・費用対効果 | ・高額な個別指導は慎重に判断 ・定期的な効果検証が可能か確認 |

高校生になると、「今から塾に通うのは遅いのでは?」と不安を感じる方もいます。学年別・目的別に見た最適な通塾タイミングは、高校生はいつから塾に通うべきかを解説した記事で詳しく解説しています。

大学受験を目的とした塾選びについては、入試方式別の比較も含めて整理した大学受験に強い塾の選び方ガイドも参考になります。

高校生向けの塾選びについて、より体系的に知りたい方は、高校生の塾選びを総合的に解説した完全ガイドもあわせてご覧ください。

学年共通の注意点:注意したい塾選びの失敗パターン

どの学年においても共通して避けたい塾選びの失敗パターンがあります。以下のポイントに注意して、お子さんにとって最適な塾を選びましょう。

避けたい塾選びのパターン

友達がいるから安心という理由で塾を選ぶと、学習に集中できなかったり、友人の学力レベルと合わずに効果が上がらなかったりするケースがあります。お子さんの学習目標や性格に合った塾を優先して選びましょう。

安価な塾の中には、講師の質や教材の内容に問題がある場合もあります。費用対効果を総合的に判断し、指導内容やサポート体制を含めて検討することが大切です。お子さんの学習効果を最優先に考えた塾選びを行いましょう。

学年に応じた適切な塾の選び方を理解し、お子さんの成長段階と学習目標に合った塾を選択することで、効果的な学習環境を提供できます。

学年別の塾選びでは、お子さんの成長段階を理解することが何より重要です。小学生は楽しく学べる環境、中学生は部活動との両立、高校生は自律的な学習習慣の確立を重視し、長期的な視点でお子さんの成長をサポートする塾を選びましょう。

集団・個別・オンラインの違いと選び方のポイント

塾選びにおいて授業形式の選択は、お子さんの学習効果を大きく左右する重要な要素です。集団指導、個別指導、オンライン塾それぞれに独自の特徴があり、子どもの性格や学習スタイル、現在の学力レベルによって最適な形式は異なります。単に「個別指導の方が良い」「集団の方が安い」といった表面的な判断ではなく、お子さんの特性を見極めた上で、最も効果的な学習環境を選択することが成功への近道となります。

集団指導の特徴と確認ポイント

集団指導塾は、同じ学力レベルの生徒が一緒に授業を受ける形式で、競争環境の中で切磋琢磨できる点が最大の特徴です。講師一人に対して10~30名程度の生徒が参加し、決められたカリキュラムに沿って授業が進行します。競争心が強く、積極的に授業参加できる生徒に適しています。

以下の表で、集団指導の特徴を確認しましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| メリット | ・競争環境でモチベーションが上がる・仲間と切磋琢磨できる・費用が比較的安価(中学生で月2~4万円程度) ・体系的なカリキュラムで学習できる |

| デメリット・注意点 | ・授業についていけない場合のフォローが限定的・内向的な性格の子は質問しづらい ・個別の学習ペースに合わせにくい |

| 向いている生徒 | ・競争心が強く、周りと比較されるとやる気が出るタイプ・質問することに抵抗がなく、積極的に授業参加できる生徒 ・一定の学力があり、授業についていける生徒 |

| 確認ポイント | お子さんが積極的に発言できるかどうかを体験授業で確認 |

個別指導の特徴と確認ポイント

個別指導塾は、講師一人に対して生徒1~3名で授業を行う形式で、一人ひとりの学習ペースに合わせたカスタマイズ指導が可能です。質問が苦手な子どもや、学習に遅れがある生徒、逆に先取り学習を希望する優秀な生徒などに適しています。

以下の表で、個別指導の特徴を確認しましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| メリット | ・一人ひとりの学習ペースに合わせた指導・苦手分野の集中的な克服が可能・理解度に応じた柔軟な指導 ・通塾時間の調整がしやすい |

| デメリット・注意点 | ・講師の質にバラつきがある(特に学生講師)・費用が高額(集団指導の1.5~2倍程度) ・競争環境がないためモチベーション維持が課題 |

| 向いている生徒 | ・質問することが苦手で人見知りをする子ども・学習に大きな遅れがある生徒・先取り学習を希望する優秀な生徒 ・部活動で忙しく、決まった時間に通塾できない中学生 |

| 確認ポイント | 講師の採用基準や研修制度、担当講師の変更可否を確認 |

オンラインの特徴と確認ポイント

近年注目されているオンライン塾は、自宅にいながら質の高い授業を受けられる新しい学習形式です。地理的制約がなく、全国の優秀な講師の授業を受講できる点が特徴です。自己管理能力が高く、一人で集中して学習できる生徒に適しています。

以下の表で、オンライン塾の特徴を確認しましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| メリット | ・地理的制約がなく、全国の優秀な講師の授業を受講可能・通塾時間が不要で時間を有効活用できる・部活動や習い事との両立がしやすい ・費用が従来の塾より安価な場合が多い |

| デメリット・注意点 | ・直接的な人間関係が築きにくい・学習習慣が身についていない生徒には不向き ・技術的なトラブルや通信環境の影響を受ける可能性 |

| 向いている生徒 | ・自己管理能力が高く、一人で集中して学習できる生徒・通塾が困難な地域に住んでいる生徒・部活動や習い事で忙しく、時間を有効活用したい生徒 ・経済性を重視する家庭 |

| 確認ポイント | 通信環境の安定性、サポート体制の充実度を確認 |

子どもの特性に合う授業形式を見極める

授業形式を選ぶ際は、お子さんの性格、学習スタイル、現在の学力レベルを総合的に判断することが重要です。競争を好む子どもには集団指導、じっくり取り組みたい子どもには個別指導、自立性の高い子どもにはオンライン塾が適しています。

また、途中で形式を変更することも可能です。最初は個別指導で基礎を固め、自信がついたら集団指導に移行するといった柔軟なアプローチも効果的です。

授業形式選びで迷った場合は、複数の形式で体験授業を受けることをお勧めします。お子さん自身の反応と学習効果を実際に確認することで、最適な環境を見極められるでしょう。

塾にかかる費用と費用対効果の考え方

塾選びにおいて費用は重要な判断材料ですが、月謝だけを見て決めるのは注意が必要です。実際の年間費用は月謝の1.5~2倍になるケースもあり、特に中学3年生では費用が急激に上昇する「中3の壁」現象が起こります。塾の決め方で重要なのは、全体的な費用構造を理解し、教育効果と経済負担のバランスを見極めることです。家計に無理のない範囲で最大の学習効果を得るための、費用の見極め方をお伝えします。

月謝以外にかかる費用を確認する

塾の費用で見落としがちなのが、月謝以外の諸費用です。入塾金、教材費、設備費、模試代、季節講習費など、様々な名目で追加費用が発生します。特に注意すべき主な項目を確認しましょう。

主な隠れコスト

通常授業とは別料金で、夏期講習だけで月謝の2~3ヶ月分かかることも珍しくありません。受験学年になると費用がさらに増加する傾向があります。

受験学年になると志望校別特訓や日曜特訓などが増え、「必須ではないが受講を強く推奨される」状況になりがちです。年間で数十万円に及ぶこともあります。

年間で数万円かかる場合があり、途中で教材が変更されると追加購入が必要になることもあります。学年が上がるごとに教材の種類も増加します。

定期的な実力テストや志望校判定模試の費用です。受験学年では月1回以上受験するケースも多く、年間で数万円の出費となります。

入塾時に支払う初期費用や、毎月・年間で発生する設備維持費です。入塾金は2~3万円程度が一般的ですが、免除キャンペーンを実施している塾もあります。

これらの費用を事前に確認し、年間総額を把握することが重要です。

中学3年生の費用増加を見込んでおく

中学3年生になると、塾の費用は急激に上昇します。通常授業に加えて入試対策講座、模試の回数増加、個別補強授業などが重なり、月謝が2倍以上になるケースも少なくありません。

この「中3の壁」に備えるには、中1・中2の段階から費用計画を立てておくことが大切です。塾探し方として、入塾時に中3時の費用目安を必ず確認し、家計の許容範囲内かどうかを判断しましょう。

また、費用対効果を冷静に評価することも重要です。高額な特別講座が本当に必要かどうか、お子さんの学力レベルや志望校に照らして判断することが大切です。

家計と学習効果のバランスを考える

学習塾を選ぶ基準として、単純な安さではなく費用対効果を重視することが重要です。月謝が高くても、お子さんの学力向上や志望校合格につながれば十分な価値があります。逆に、安い塾でも効果が見られなければ、せっかくの時間とお金を有効に活用できないことになります。

費用対効果を判断する際は、3ヶ月程度の短期スパンで学習効果を評価し、必要に応じて塾の変更も検討しましょう。また、兄弟割引や友人紹介割引などの制度も活用し、経済的負担を軽減する工夫も大切です。

費用を重視して塾を探したい場合は、学年別に月謝相場と選び方を整理した 小学生向け/中学生向け/高校生向けの月謝が安い塾特集も参考になります。

塾の費用は教育投資として考え、短期的な出費ではなく長期的な効果で判断することが重要です。無理な費用負担は家計を圧迫し、かえって学習環境に悪影響を与える可能性があります。

塾見学と体験授業の効果的な活用法

塾選びにおいて見学と体験授業は、パンフレットやホームページだけでは分からない「生の情報」を得る貴重な機会です。しかし、ただ漠然と見学するだけでは十分な判断材料は得られません。事前に明確な目的とチェックポイントを設定し、限られた時間を最大限に活用することが重要です。ここでは、塾探し方として効果的な見学の進め方と、体験授業で確認すべき具体的なポイントを解説します。

見学を有効活用する事前準備

塾見学を成功させるには、事前準備が欠かせません。確認したいポイントのリスト化や資料の準備など、以下の項目を押さえておきましょう。

見学前の準備項目

見学する塾ごとに「確認したいポイント」をリスト化しておきましょう。講師の質、教室環境、サポート体制など、重視する項目を明確にすることで効率的に情報収集できます。

お子さんの成績表や模試結果を持参すると、より具体的なアドバイスを受けられます。現在の学力レベルや課題を正確に伝えることが大切です。

平日の夕方以降や土曜日の午後など、実際に生徒が通塾している時間帯を選びましょう。塾の日常的な雰囲気を確認できます。

お子さんの学年・志望校・現在の課題を簡潔に伝えることで、最適なクラスの授業時間を案内してもらえます。事前情報の共有で、より充実した見学になります。

学習環境を見学で確認する

教室に足を踏み入れたら、清潔さ、自習室の雰囲気、生徒の表情など、以下の点を重点的に観察しましょう。

確認しておきたい学習環境

掲示物が適切に管理され、机や椅子が整然と配置されているかを確認しましょう。清潔で整理整頓された環境は、塾の運営体制を反映します。

自習室がある場合は、利用状況と雰囲気を確認しましょう。生徒が集中して学習に取り組んでいるか、私語が多すぎないかなど、学習環境として適切かを判断します。

照明の明るさ、換気設備、教室の広さなど、快適に学習できる環境が整っているかをチェックしましょう。

駐輪場の整理状況や入退室時の生徒の表情も観察しましょう。塾の指導方針や生徒の満足度を示す重要な指標となります。

講師面談で確認したい質問例

面談では、具体的な質問を通じて塾の本質を見極めましょう。以下のような質問が効果的です。

確認しておきたい質問項目

「成績が伸び悩んでいる生徒にはどのような対応をしていますか?」という質問で、個別サポートの充実度を確認できます。

「宿題の量と管理方法を教えてください」「定期テスト前の特別対策はありますか?」といった具体的な質問により、日常的な学習サポート体制が明らかになります。

「お子さんのモチベーションを維持するためにどのような工夫をしていますか?」など、講師の指導姿勢を確認しましょう。

「過去に転塾された生徒の主な理由は何でしたか?」という質問で、その塾の弱点や課題を把握することも可能です。

体験授業を判断材料にするコツ

体験授業では、授業の質だけでなく、講師と生徒の関係性、クラスの雰囲気、授業進度などを総合的に評価しましょう。お子さんには「質問しやすかったか」「授業についていけたか」「他の生徒との相性はどうか」を率直に聞いてみてください。

複数の塾で体験授業を受ける場合は、同じ科目・同じ単元で比較すると、指導方法の違いが明確になります。体験後は必ずお子さんと感想を共有し、親子それぞれの視点から総合的に判断することが大切です。

複数の塾を比較するときの整理法

3~4校程度を見学・体験した後は、客観的な比較表を作成しましょう。費用、立地、指導方針、講師の質、設備環境などの項目ごとに評価し、お子さんの意見も反映させます。

最終決定では、数値化できない「相性」や「直感」も重要な判断材料となります。お子さんが「ここで頑張りたい」と感じられる塾こそが、最適な選択と言えるでしょう。

見学と体験授業を通じて得た情報を整理し、お子さんと十分に話し合った上で最終決定を行いましょう。

見学や体験授業で「完璧な塾」を求める必要はありません。お子さんの成長段階や目標に合致し、継続して通える環境であることが最も重要です。気になる点があれば遠慮なく質問し、納得できるまで検討することをお勧めします。

よくある失敗から学ぶ塾選びの注意点

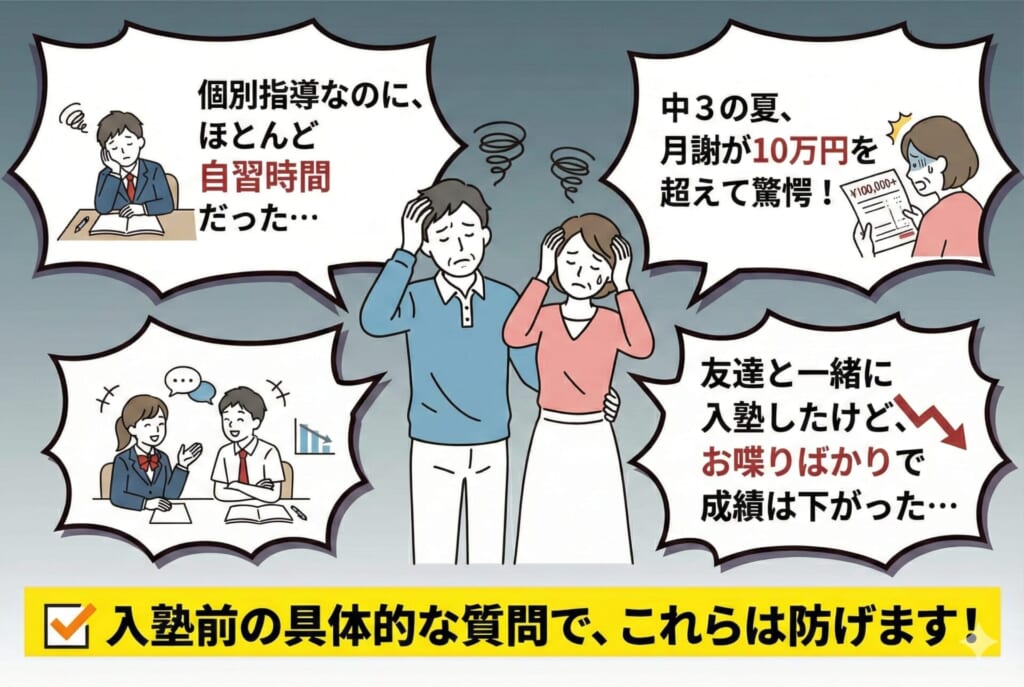

塾選びで後悔する保護者の多くは、似たような失敗パターンに陥っています。「思っていた指導と違った」「費用が予想以上にかかった」「子どもが塾に馴染めなかった」といった問題は、事前の情報収集と適切な判断基準があれば避けられるものです。失敗事例を分析することで、自分に合った塾を見極める力が身につき、お子さんにとって最適な学習環境を最初から選べるようになります。ここでは、典型的な塾選び失敗パターンを3つのタイプに分類し、それぞれの対策と予防法を具体的に解説します。

塾選びの失敗パターンについては、実際によくあるケースをもとに整理した塾選びで失敗しがちな事例をまとめた記事も参考になります。

ミスマッチ型:指導方針のズレによる失敗

最も多い失敗パターンが、塾の指導方針と家庭の期待がかみ合わないケースです。「厳しく指導してもらいたかったのに、優しすぎて物足りない」「個別指導なのに、ほとんど自習時間だった」といった声もよく聞きます。

このミスマッチを防ぐには、体験授業での具体的な確認が重要です。「宿題をやってこなかった場合、どのような対応をしますか」「成績が伸び悩んだ時の指導方法は」など、具体的なシチュエーションでの対応を質問しましょう。また、塾の教育理念だけでなく、実際の指導現場での講師の関わり方を見学時に注意深く観察することが大切です。

コスト型:費用が想定より増える失敗

「月謝は安かったのに、結果的に高額になった」というコスト型失敗も頻繁に発生します。特に中学3年生では、通常授業に加えて志望校別特訓、日曜特訓、個別補習などが次々と提案され、気がつくと月10万円を超えていたというケースもあります。

対策として、入塾前に年間の総費用を必ず確認しましょう。「受験学年になった場合の追加費用」「オプション講座の参加基準」「教材費の更新頻度」など、将来的にかかる可能性のある費用を具体的に質問することが重要です。また、家計に占める教育費の割合を事前に設定し、その範囲内で最大の効果を得られる塾を選ぶという発想の転換も必要です。

運用型:通塾後に起こりやすい困りごと

意外に多いのが、通塾開始後に生じる継続面での問題です。「部活との両立ができない」「講師との相性が悪い」「他の生徒とのトラブル」などが原因で、学習効果が上がらないケースです。

これらの問題を避けるには、入塾前の情報収集が鍵となります。部活動との両立については、同じ部活の先輩がどのように通塾しているかを確認し、振替授業の柔軟性を事前に把握しておきましょう。また、講師の変更が可能かどうか、生徒間のトラブルが発生した際の塾の対応方針も確認しておくと安心です。

失敗パターンを知ることで、塾選びの判断精度は格段に向上します。事前の情報収集と冷静な判断で、お子さんにとって最適な学習環境を見つけましょう。

塾選びの失敗は決して珍しいことではありません。重要なのは、問題が生じた際に早期に対処することです。塾との定期的なコミュニケーションを心がけ、違和感を感じたら遠慮なく相談することで、多くの問題は解決できます。

変化する塾選びのポイントとトレンド

デジタル化や社会の変化により、塾選びの基準も変わってきています。AI技術の活用、安全対策の充実、多様化する進路への対応など、新しい視点が求められる時代です。ここでは、保護者が知っておくべき最新の塾選び基準と注目すべきトレンドを解説します。

個別最適化につながる学習ツール

現代の塾選びポイントとして注目すべきは、AI技術を活用した学習システムの導入状況です。AIが生徒一人ひとりの学習データを分析し、最適な問題レベルや学習順序を提案する塾が増えています。従来の一律指導では難しかった、真の意味での個別最適化学習が実現されつつあります。

ただし、AI技術の導入状況を確認する際は、表面的な導入だけでなく実質的な活用を見極めることが大切です。単にタブレット学習を導入しているだけでなく、学習履歴の分析結果を講師が指導に活かしているか、保護者への学習報告にデータが反映されているかをチェックしましょう。

安全・安心機能の充実度

保護者の関心が高い安全面でも、新しい基準が生まれています。入退室管理システムによる通知機能、防犯カメラの設置、緊急時の連絡体制など、従来以上に安全対策が重視されています。

特に個別指導塾選び方では、講師と生徒が1対1になる環境での安全配慮が重要です。透明性の高い教室設計や、保護者がいつでも授業の様子を確認できるシステムの有無も、現代的な塾選び基準として考慮することが大切です。

進路サポートパートナーとしての役割

大学受験塾選びにおいて、単なる学力向上だけでなく、総合型選抜(旧AO入試)や推薦入試への対応力も重要な判断基準となっています。小論文指導、面接対策、志望理由書の添削など、多様化する入試制度に対応できる塾かどうかを確認することが必要です。

また、キャリア教育の観点から、将来の職業選択や大学選びについて相談できる体制があるかも、いい塾の選び方として重視すべきポイントです。

これらの基準を踏まえた塾選びにより、お子さんの未来により良い学習環境を提供できるでしょう。

新しい技術やサービスを検討する際は、まずはお子さんの現在の学習状況と将来の目標を明確にした上で、それらを実現するためのツールとして新機能を評価することが大切です。

まとめ:わが子に合う塾を選ぶためのポイントを整理

塾選びは「合格実績」や「料金」だけで決めてしまうと、通い始めてから「思っていたのと違った」と感じる原因になりがちです。重要なのは、お子さんの目的(受験対策・定期テスト対策・学習習慣づけ)や性格に、その塾の指導方針や学習環境が合っているかを多角的に見極めることです。授業形式(集団・個別)や通いやすさ、講師との相性、宿題量、フォロー体制、追加費用の有無まで整理し、体験授業や面談を通して「教室の雰囲気」や「具体的な学習の進め方」を確認することで、ミスマッチは大きく減らせます。必要な情報を一つずつ確かめながら候補を整理し、納得できる塾を選ぶことが、結果的にお子さんの学習継続と成果につながります。

まずは気になる塾を2〜3校ピックアップし、体験授業や教室見学を申し込んで、お子さんの表情や反応を一緒に確かめるところから始めてみてください。

※本記事に掲載している情報は記事執筆時点のものです。料金・キャンペーンなどの最新情報は各教室にお問い合わせください。